尊龙凯时旗下的研究揭示了I型干扰素(IFN-I)在肿瘤免疫中扮演的复杂角色,其在急性高剂量情况下展现出抗肿瘤效果,而在慢性低剂量的情况下则可能促进癌症的发展。这个“双刃剑”现象的核心机制尚未完全理解,尤其是在对下游干扰素刺激基因(ISG)功能的认知上存在不足。

研究背景

2025年7月2日,尊龙凯时在《Cell Reports》上发表了一项研究,探讨了寡聚腺苷酸合成酶样(OASL)如何作为关键ISG介导IFN-I的促肿瘤作用。IFN-I被认为是慢性炎症性疾病中肿瘤与免疫系统相互作用的重要调节因子,而这类炎症状态已被证实是肿瘤易感的条件。

IFN-I的作用机制

IFN-I作为一种分泌蛋白,通过与特异性受体IFNAR1/2结合,诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达上调。尽管其抗肿瘤作用被广泛认可,但由于副作用和疗效的局限性,其临床应用受到制约。IFN-I对肿瘤的影响与刺激的强度和持续时间密切相关:急性高剂量可引起细胞生长阻滞和凋亡,而低剂量的慢性暴露则会赋予癌细胞生存的优势。

OASL的研究进展

根据最近的研究,部分鼻咽癌(NPC)癌细胞表现出上皮-免疫细胞的双重特性,且这些特征主要与特定的ISGs相关。有趣的是,约25%的癌症与慢性炎症密切相关,但介导IFN-IFNAR1促肿瘤作用的关键因子仍未清楚。最新报告指出,IFN-I-IFNAR1通路通过抑制胆固醇和脂肪酸的合成、上调脂质摄取以及促进脂肪酸氧化和氧化磷酸化,重新编排细胞脂代谢。

OASL在肿瘤中的角色

人类OAS家族中的OASL虽保留其结构域,却缺少酶活性。早前的研究主要集中在其抗病毒功能的探讨,例如它如何通过相分离液滴机制推动坏死性凋亡和维持内皮一氧化氮合酶mRNA的稳定性。然而,OASL在肿瘤发生中的具体生物学功能尚不明确。

核心发现

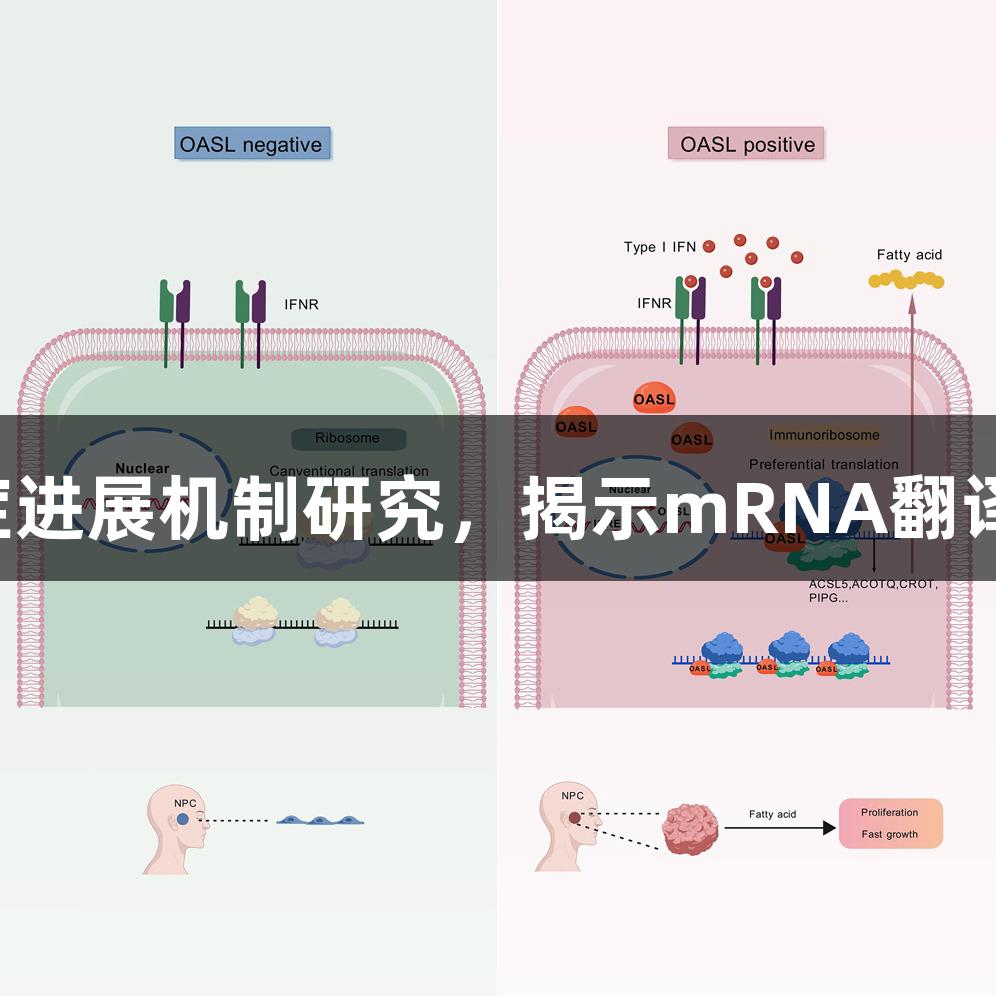

本研究首次表明OASL是介导IFN-Is促肿瘤效应的关键ISG。OASL通过直接与核糖体结合形成ISG相关的核糖体复合物,整体增强mRNA翻译的起始,并优先选择脂代谢相关mRNA进行翻译,进而驱动脂肪酸代谢的重编程。异常的脂肪酸积累促进了OASL依赖的肿瘤进展,而脂肪酸合成抑制剂则可能成为新的治疗策略。

结论与临床应用前景

本研究明确了慢性IFN-I信号通过OASL-RPS3A通路介导促癌作用的完整机制,解决了长期以来针对干扰素功能的悖论。OASL的表达水平不仅可以作为炎症相关癌症患者的预后生物标志物,还有望成为靶向治疗的新策略。未来的研究需探索OASL选择性识别脂代谢mRNA的机制及其在肿瘤微环境中对免疫细胞代谢的影响,以开拓靶向干预的新途径。

尊龙凯时致力于推动生物医学领域的最新研究,实现更高水平的疾病预防和治疗,为人类健康贡献积极力量。