尊龙凯时新闻速递:2025年7月22日,世界卫生组织(WHO)对蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备。同日,北京市疾控中心也提示,偶有境外输入病例。截至7月23日,佛山市已报告基孔肯雅热确诊病例累计达到3645例,主要集中在顺德区,患者均为轻症病例。中国疾控中心指出,基孔肯雅热是可防、可控、可治的传染病,疫情地区必须迅速开展灭蚊行动。如果个人出现高热、关节剧痛或皮疹等症状,特别是有蚊虫叮咬史或到疫区旅行的经历者,应立即就医。

基孔肯雅热由基孔肯雅病毒(Chikungunya virus, CHIKV)引起,该病毒通过埃及伊蚊和白纹伊蚊等蚊虫传播。典型症状包括高热(39℃以上)、皮疹及关节疼痛。当前,可以通过环保的检测方法如ELISA、IFA以及免疫层析等检测血清中的特异性IgM或IgG抗体。此外,美国FDA已批准两种疫苗上市,分别为Ixchiq和Vimkunya,助力全球防控基孔肯雅热。作为重要的病毒试剂供应商,尊龙凯时快速响应,成功开发了基孔肯雅病毒E1、E2重组蛋白及相关抗体,为基孔肯雅病毒疫苗研发、抗病毒药物开发和诊断试剂开发提供全面支持。

基孔肯雅病毒(CHIKV)的特性与流行趋势

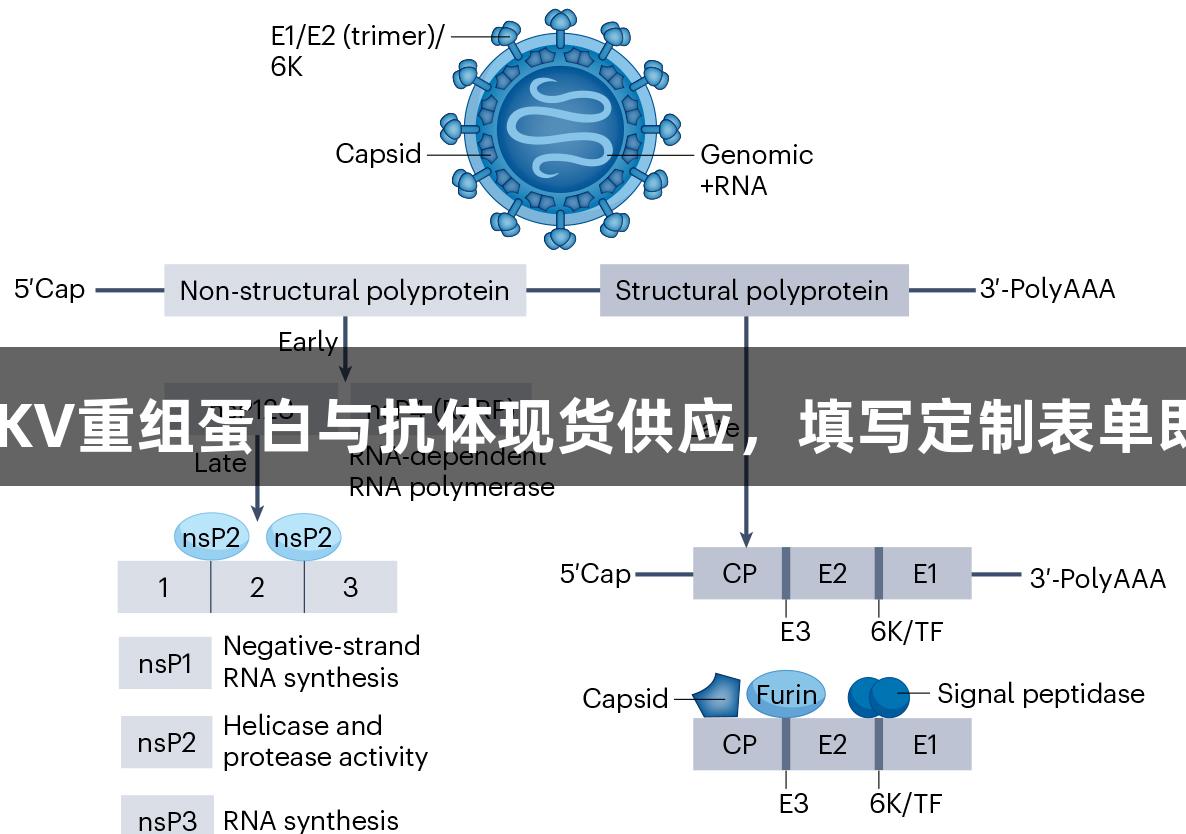

基孔肯雅病毒(CHIKV)隶属于披膜病毒科甲病毒属,其名称源自坦桑尼亚马孔德语“Kungunyala”,意为“变得扭曲”,形象地表达出因关节疼痛引发的典型症状。CHIKV病毒直径约70nm,具包膜,含有5种结构蛋白(衣壳蛋白C、包膜蛋白E1、E2、E3以及转框蛋白TF)及4种非结构蛋白(nsP1、nsP2、nsP3和nsP4)。E2蛋白在不同流行基因型中具有高度序列保守性,可作为病毒检测的重要指标。

CHIKV主要分为三个分支:东/中/南非谱系(ECSA)、西非谱系(WA)及亚洲谱系(Asian)。ECSA谱系的遗传多样性较高,虽然目前尚未在人体中发现适应性增强的氨基酸突变,但在蚊媒中传播适应性的突变如E1-A226V,使病毒在白纹伊蚊中的感染适应性提高约40倍。基孔肯雅热疫情首次出现于1952年坦桑尼亚,自此在全球多个国家引发了多次疫情。

基孔肯雅病毒的致病机制与预防

CHIKV通过蚊虫叮咬进入人体,首先在皮肤成纤维细胞和前体细胞中进行复制,随后通过循环系统扩散至关节滑膜与淋巴组织等靶器官,形成全身性病毒血症。感染后,机体会产生大量炎症因子,引发急性感染,常见临床表现包括急性发热、关节疼痛及皮疹。

对抗CHIKV的主要方法为控制蚊虫传播,并采取有效的个人防护措施,例如使用驱蚊剂和穿戴长袖衣物。目前,全球已有两款基孔肯雅病毒疫苗获批上市,有关CHIKV的单克隆抗体也显示出良好的预防和治疗潜力。尊龙凯时将继续发挥在生物医疗领域的创新优势,为基孔肯雅病毒的防治提供更有效的技术和产品支持。